Кишечный амебиаз — это патологическое состояние, имеющее инфекционную природу и обусловленное проникновением в организм гистолитической амебы. В подавляющем большинстве случаев специфические изменения при данном заболевании обнаруживаются в области толстого кишечника. Иногда им могут сопутствовать и внекишечные проявления. С клинической точки зрения эта инфекция сопровождается расстройством стула в виде диареи, болевым и астеновегетативным синдромами. Как правило, такая патология без необходимой терапии приобретает хроническое течение с возникновением периодических рецидивов. Опасность данного патологического процесса заключается в том, что он может осложняться нарушением целостности кишечной стенки, массивными кровотечениями и распространением воспалительной реакции на брюшину, что в свою очередь угрожает жизни больного человека.

Частота встречаемости кишечного амебиаза среди населения довольно высока. При этом самое большое количество случаев ежегодно диагностируется в странах, относящихся к тропическому и субтропическому климатическим поясам. Замечено, что чем ниже уровень санитарной культуры среди населения, тем чаще выявляется данная инфекция. Еще один важный момент заключается в том, что среди всех инфекционных заболеваний, имеющих паразитарную природу, острая форма кишечного амебиаза занимает второе место по количеству летальных исходов. В последние годы стало встречаться все больше случаев среди жителей России. Этот момент легко объясняется возросшим уровнем туристической активности. Наиболее часто с такой болезнью сталкиваются взрослые люди в возрасте от тридцати до пятидесяти лет.

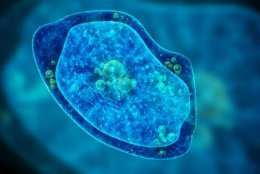

Как мы уже сказали, развитие кишечного амебиаза обусловлено проникновением в организм гистолитической амебы. Она относится к простейшим микроорганизмам и способна существовать в двух основных формах: в форме цисты и трофозоита. Важный момент заключается в том, что в зависимости от условий окружающей среды, в которых приходится существовать, эти формы сменяют одна другую. Клиническая картина, характерная для данной инфекции, обусловлена именно трофозоитами, которые на определенных стадиях своего развития способны вырабатывать протеолитические ферменты, разрушать эпителий кишечной стенки и способствовать возникновению некротических и язвенных очагов. Однако во внешней среде трофозоиты погибают достаточно быстро, так как отличаются высоким уровнем восприимчивости даже к малейшим изменениям температуры или влажности.

В связи с этим во внешней среде гистолитическая амеба существует в виде цисты. Данная форма способна поддерживать свою жизнедеятельность в почве до одного месяца, а в воде — более полугода. Развитие такой болезни происходит именно после того, как в организм человека попала циста, которая минуя желудок и тонкий кишечник, останавливается в нижних отделах желудочно-кишечного тракта. На этой стадии человек выступает в виде бессимптомного носителя. Попав в толстый кишечник, паразит переходит в вегетативную форму и внедряется в кишечную стенку. Важно то, что возбудитель способен прорываться в кровеносную систему и с током крови распространяться к другим внутренним органам. В этом случае данная инфекция протекает и с внекишечными проявлениями.

Ведущая роль в развитии кишечного амебиаза отводится фекально-оральному механизму заражения. Другими словами, возбудитель заносится в человеческий с помощью грязных рук, с загрязненной водой, овощами или фруктами. В качестве источника инфекции выступают бессимптомные носители или люди, страдающие от хронического амебиаза в период его ремиссии. Именно они выделяют во внешнюю среду цисты со своими фекалиями. В остальных же случаях с испражнениями выходят вегетативные формы, которые практически сразу же погибают.

Симптомы, указывающие на кишечный амебиаз

Продолжительность инкубационного периода при кишечном амебиазе может составлять от семи до девяноста дней. Однако чаще всего первые симптомы появляются в период с третьей по шестую неделю с момента заражения. Стоит заметить, что в девяноста процентах случаев данное заболевание не сопровождается вообще никакой клинической картиной. Ранее мы уже говорили о том, что этот патологический процесс может протекать как в острой, так и в хронической форме.

Основным симптомом при кишечном амебиазе является жидкий и учащенный стул. Сначала испражнения имеют каловый характер и содержат в себе слизь, однако затем в них начинают определяться примеси крови. Отмечается постепенное увеличение актов дефекации, в конечном итоге они могут доходить до десяти и более раз за сутки. В обязательном порядке присутствует выраженный болевой синдром, локализация которого зависит от того, какой отдел толстого кишечника был поражен. Больной человек указывает на слабость, недомогание, обильную потливость. Нередко отмечается субфебрильная лихорадка.

Как правило, все симптомы стихают примерно через четыре недели. После этого наступает длительная ремиссия. Если лечение не было проведено, кишечный амебиаз вновь обостряется и приобретает хроническое течение.

Диагностика и лечение инфекции

В первую очередь диагностика данной болезни основывается на серологических анализах, направленных на определение возбудителя. Также рекомендуется провести эндоскопическое обследование толстого кишечника, для того чтобы оценить степень воспалительных изменений. Окончательно подтвердить диагноз можно с помощью микроскопического исследования испражнений больного человека.

Для лечения этой инфекции существуют специальные препараты, обладающие активностью именно в отношении гистолитических амеб. Их дозировка и продолжительность терапии выбираются индивидуально в зависимости от тяжести состояния пациента. Однако иногда не удается обойтись без хирургического вмешательства.

Профилактика развития болезни

Для профилактики заражения необходимо тщательно мыть овощи и фрукты перед их употреблением в пищу, использовать только очищенную воду, а также следить за чистотой рук, особенно перед едой.