Ученые из University of Chicago объяснили, как возникают тактильные иллюзии. Например, теперь становится понятным, почему при прикосновении к движущемся объекту (например, пропуская ткань между пальцами) иногда кажется, что он движется быстрее, чем на самом деле.

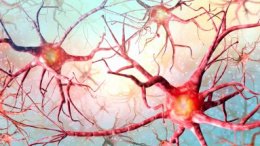

При прикосновении или перемещении объектов мы получаем информацию об их свойствах (форме, структуре поверхности, текстуре) при помощи осязания. В ходе исследования группа людей с завязанными глазами должна была определять скорость движения различных тканей, включая вельвет, деним стрейч, нейлон и искусственную кожу крокодила. Параллельно исследователи регистрировали активность головного мозга в области первичной соматосенсорной коры и активность нейронов кожи.

Оказалось, что на восприятие скорости движения материала очень сильно влияет его текстура. Шероховатые материалы вызывали большую вибрацию кожи, на что реагировали нейроны определенного класса – нервные клетки, ассоциированные с механорецепторами тельцами Пачини. Соответственно, чем более выражена текстура объекта, тем лучше мы ощущаем его движение. А чем менее она выражена, тем труднее нам определить его скорость.

При этом кожей мы ощущаем еще множество показателей: температуру, мягкость, липкость, влажность и др. Информация кодируется и также передается в мозг по определенным каналам. И чем больше такой информации, тем выше риск возникновения помех. Отсюда и возникающие тактильные иллюзии по поводу скорости объекта.